Sie hat ihren Vater nie kennengelernt. Jetzt sucht sie seine Leiche in Moldawien.

VON ELISABETH PÖRNBACHER

|

Der Tod steht auf Granitblöcken, die aussehen wie überlebensgroße Dominosteine. Er zeigt sich in 6470 Namen auf kühlem Stein. In 6470 Daten.

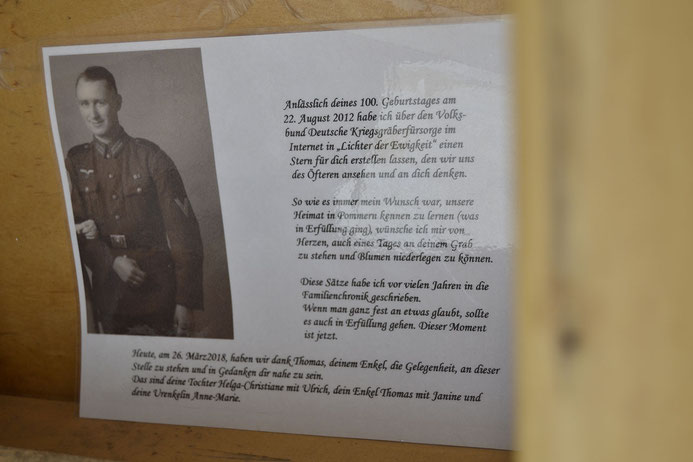

Es riecht nach Sommer auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Chișinău. Gras knistert unter den Schuhen. Plastikblumen liegen neben namenlosen Kreuzen aus Stein. Die Schatten sind lang. Am Eingang steht ein Granitblock, in den eine Karte des Friedhofs graviert ist. In einer Vertiefung im Block klebt ein DIN-A4-Blatt in Plastikfolie gepackt. Dahinter lächelt ein junger Mann. Er steht etwas steif da in seiner Uniform, mit streng gezogenem Scheitel, den rechten Arm gespannt angewinkelt, eine Hand hat sich bei ihm eingehakt. Das Foto ist an der linken Seite abgeschnitten. Auf der rechten Seite steht eine Botschaft. Es ist die Botschaft einer Tochter an ihren Vater. „So wie es immer mein Wunsch war, unsere Heimat in Pommern kennenzulernen (was in Erfüllung ging), wünsche ich mir von Herzen, auch eines Tages an deinem Grab zu stehen und Blumen niederlegen zu können.“

Es ist das einzige Foto auf dem Friedhof. Was der Krieg genommen hat, bekommt in diesem Bild ein Gesicht.

Wer ist der Mann auf dem Foto? Was ist mit ihm passiert?

Die Frage führt zu Ruslan Volosin, 37, kurzes graubraunes Haar, Falten um die Augen. Er geht ein wenig gebückt an den Kreuzen des Friedhofs vorbei. Er sagt: „2006 habe ich beim Volksbund angefangen. Seit damals mache ich Exhumierungen.“ Er sagt es, als würde seine Arbeit darin bestehen, Kartoffeln auszugraben, nicht menschliche Knochen.

Die Mitarbeiter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge suchen seit 1954 im Auftrag der Bundesregierung nach Soldatengräbern im Ausland. In der Republik Moldau fanden erst 1998 Exhumierungen statt. Es musste erst der Eiserne Vorhang fallen und ein deutsch-moldauisches Kriegsgräberabkommen in Kraft treten, bevor der Friedhof im Norden Chișinăus angelegt werden durfte. 2006 wurde er eröffnet. Damals hat Ruslan Volosin seinen Job gewechselt.

Eigentlich ist er Deutschlehrer, hat Deutsch studiert, weil er etwas Neues lernen wollte. Er sagt: „Wat Neues.“ Weil er ein Jahr als Au-Pair in Remscheid gearbeitet hat. Das Gehalt als Lehrer der Republik Moldau reichte nicht, um für seine Frau und seine kleine Tochter zu sorgen.

Darum durchsucht er seit zwölf Jahren das Land nach menschlichen Überresten, die seit mehr als siebzig Jahren unter Lehm, Sand und Erde liegen, ärgert sich über Grundbesitzer, die ihm zum Graben keine Genehmigung geben wollen und bettet pro Jahr rund 150 Gebeine um.

Eigentlich wäre Volosin gern Koch.

Er setzt sich auf die Bank am Hochkreuz auf dem Friedhof in Chișinău und nimmt drei Bücher aus einer Tasche. Auf zweien steht „Namenbuch“ in weißer Schrift auf blauem Grund. Oben rechts auf dem Umschlag sind fünf Kreuze. In den Büchern stehen Namen, Dienstränge, Lebensdaten und Fundorte.

Volosin blättert das dritte Buch auf. Es steht ein Eintrag darin. Ein Name. Karl August Ernst Terraschke, geboren am 22. August 1912, vermisst seit 17. August 1944 in Bessarabien/Rumänien. Marke: - 710 – 3. /Art. Ers. Abt. 32. (Artillerie-Ersatz-Abteilung).

Der Name steht auf keiner Grabstele, aber im Namenbuch auf Seite 455.

Wo liegen Terraschkes Reste?

„Er kann überall sein“, sagt Volosin.

|

|

Der Tod steht auf den Grabstelen in Form einer Zahl. Meist ist es die Jahreszahl 1944. In den Tagen vor dem 20. August 1944 war es ruhig an der Front entlang des Dnister, von der rumänischen Stadt Iași bis in die Karpaten.

Im Morgengrauen des 20. August zerstörten sechzehntausend Geschütze der Roten Armee die Ruhe. Die Russen brachen in die Hauptkampflinie ein. Die deutschen und rumänischen Divisionen, die Seite an Seite kämpften, hielten dem Angriff drei Tage stand. Am 24. August kapitulierte die rumänische Armee.

Die Rote Armee nahm die Städte Huși, Leova, Falciu und Bârlad ein. Damit versperrte sie der deutschen 6. und der 8. Armee den Weg nach Westen.

Hundertfünfzigtausend deutsche Soldaten starben auf Feldern zwischen den Städten Iași und Chișinău, das sind siebzigtausend mehr als in Stalingrad. Hundertsechstausend wurden gefangengenommen, achtzigtausend sind verschollen. Auf sowjetischer Seite fielen dreizehntausend Soldaten, über fünfzigtausend wurden verwundet.

Noch immer graben zwei Organisationen nach Knochen von Soldaten, die vor über siebzig Jahren in Moldau gefallen sind: Der Volksbund sucht nach deutschen Soldaten, die moldauische Organisation „August“ nach sowjetischen. Oft graben sie gemeinsam und tauschen die Gebeine aus, wenn sie Gefallene des ehemaligen Feindes finden.

Eine holprige Stunde Fahrt von Moldaus Hauptstadt Chișinău entfernt liegt ein Dorf mit kleinen Häusern aus Stein. Walnussbäume säumen die Straßen, ihre Stämme sind kalkweiß gestrichen. Akazienblüten liegen auf der Erde. Doroțcaia sieht verlassen aus. Davon, dass hier Menschen leben, zeugen frische Nelken an einer Gedenkstätte für gefallene russische Soldaten.

Unter graubraunem Sand liegen Wasserleitungen. Und Knochen.

Die wenigen Häuser im Dorf sind mit dicken Mauern umzäunt, die den Blick erschweren auf das, was dahinterliegt. Zwischen den Mauern führt ein Weg hindurch. Unter graubraunem Sand liegen Wasserleitungen – und Knochen. Beim Verlegen von Rohren wurden hier die Überreste von vierzehn deutschen Soldaten gefunden. Ihre Skelette, Zähne, Gürtelschnallen, Trinkflaschen, Rasierer und zerbrochenen Erkennungsmarken. Die Körper lagen nebeneinander, zwischen ihnen fünfzig Zentimeter Abstand. „Hier müssten noch mindestens achtzig weitere liegen“, sagt Ruslan Volosin. Er deutet auf eine gelblich-braune Mauer und meint das Gebiet dahinter. Liegt Karl Terraschke hier, unter Weinreben, neben einem kleinen Haus, einem Garten? Violetta, die Besitzerin, will nicht, dass Bagger und Schaufeln ihr Grundstück verwüsten und die Erde nach Knochen und Erkennungsmarken durchsieben.

Volosin weiß das. Dennoch kommt er immer wieder her und versucht, ihre Genehmigung zu erhalten. Das Haus hinter der gelblich-braunen Mauer ist leer. Volosin fragt eine Nachbarin, die nur einen Zahn hat, nach Violettas Telefonnummer. Die Frau fragt: „Warum interessiert euch, was mit den Knochen passiert, die schon seit langer Zeit hier begraben sind?“ Volosin antwortet: „Es ist nicht gut, dass sie immer noch hier liegen.“ Danach sagt er: Die Soldaten verdienen eine Ruhestätte – egal ob sie Faschisten waren oder Nazis, Russen oder Deutsche. „Ein Mensch bleibt ein Mensch.“

Es duftet nach Akazienblüten in Rathenow. In einem Haus hinter einer hellblauen Eingangstür lebt Helga-Christiane Merten mit ihrem Mann Ulrich. Sie trägt kurzes graues Haar, eine Brille, ihr Gesicht ist freundlich. Sie schluckt, wenn sie über ihren Vater spricht. In ihren Augen glitzern Tränen. Sie schlägt eine dicke Ringmappe auf, blättert vorsichtig durch die Seiten.

Auf einer der ersten ist ein Foto zu sehen. Ein Mann steht zwischen zwei Frauen. Er ist einen Kopf größer als die beiden. Er lächelt leicht, nur mit dem Mund, nicht mit den Augen. Es ist derselbe Mann, den der Zettel auf dem Friedhof in Chișinău zeigt. Helga-Christiane Merten hat die Botschaft geschrieben und dorthin gehängt. Karl August Ernst Terraschke ist ihr Vater. Er verschwand, bevor sie geboren wurde, dennoch ist er allgegenwärtig in der Wohnung in Rathenow. Im Flur hängen fünfzehn Fotos hinter einer Glasscheibe. Sie zeigen Häuser, Kirchen aus rotem Backstein, Wiesen, Meer. Unter den Fotos stehen Ortsnamen: Giesebitz, Leba, Stolpmünde, Stolp. „Mein Vater wurde in Giesebitz in Pommern geboren. Mit meiner Mutter zog er dann nach Stolp. Dort wurde ich geboren“, sagt Helga-Christiane Merten.

|

|

Im Jahr 2000 reist sie mit ihrem Mann an ihren Geburtsort, zwei Jahre danach noch mal. Sie will wissen, wo sie herkommt. Sie besucht den Geburtsort ihres Vaters, sucht nach dem Haus am Dornbrink 6, in dem ihre Eltern gelebt haben. Ein Haus mit Fenster im Kellergeschoss. Sie finden es am Ende einer dunklen Straße, eine Stunde zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt. Sie fühlt sich einen Moment lang, als würde sie fallen. Heute sieht das Haus noch fast genauso aus wie auf den Schwarz-Weiß-Fotos, die sie von ihrer Mutter hat, nur die Straße trägt einen polnischen Namen. Aus Stolp nimmt sie ein Goldfischglas voller Erde mit und stellt es auf ihren Küchenschrank.

In einem Zimmer neben der Eingangstür steht ein Karton, auf den ein Stammbaum aus Ahornblättern und Fotos geklebt ist. Unten links ein Hochzeitsfoto. Karl August Ernst Terraschke in Uniform, er lächelt leicht, sein rechter Arm ist angewinkelt. Eine Hand ist bei ihm eingehakt. Lotte Margarete Elisabeth Genz steht neben ihm. In ihren hochgesteckten dunklen Haaren ein weißer Schleier. Sie trägt ein langes, schmal geschnittenes weißes Kleid, einen Blumenstrauß. Sie lächelt, ihr Blick bleibt ernst. Das Foto wurde am 14. Januar 1943 aufgenommen.

In der Ringmappe kleben siebzehn weitere Fotos hinter Klarsichthüllen. Sie zeigen Karl Terraschke in der Schneiderstube an einer Nähmaschine. Sie zeigen ihn beim Vormarsch 1941 auf einem Panzer, beim Waschen in einem kleinen Bach, strammstehend neben seinen Kameraden bei einem Fahrerlehrgang in Russland im Oktober 1942, geradeaus blickend, das Gewehr neben sich haltend.

Kaum ein Foto, auf dem Karl Terraschke nicht seine Uniform trägt. Auf einem steht er weiß gekleidet vor schneebedeckten Bäumen in Russland. Auf einem anderen sitzt er auf einer Bank in Trosna im Mai 1943. Karl Terraschke schickte die Fotos als Lebenszeichen an seine Frau. Zwei zeigen einen verschneiten Wald, eine Hütte irgendwo in Russland, zwei eine Kirche und kahle Bäume. Im Vordergrund stehen Dutzende Holzkreuze auf schneebedecktem Boden, in dem seine Kameraden begraben liegen.

Am 17. August 1944 schrieb er seine letzte Nachricht. Feldpostnummer 01889 C. Drei Monate später kam seine Tochter Helga-Christiane zur Welt. Acht Wochen später fliehen Mutter und Kind aus Stolp nach Rathenow. Die Russen waren in Pommern eingefallen. Jeden Abend setzte sich Lotte Terraschke nah an ihr altes Radio und horchte auf Suchmeldungen des Roten Kreuzes. Am 2. März 1954 ließ sie ihren Mann für tot erklären. Auf dem Totenschein steht: Zeitpunkt des Todes: 31. Juli 1949.

Helga-Christiane Merten sagt: „Meine Mutter hat nie wieder geheiratet. Für sie gab es nur Karl. So was überträgt sich. Kinder spüren, wenn ein Mensch geliebt wird – egal, ob er da ist oder nicht.“ In der Schule wird ihr einmal mehr bewusst, dass sie keinen Vater hat, dass jemand fehlt. Wenn die anderen Kinder erzählen, welche Ausflüge sie mit ihren Vätern unternommen oder wie sie einen Drachen gebaut haben, kann sie nicht mitreden. „Für mich gab es keine Ausflüge, kein Drachenbauen.“

Es dauert ein halbes Leben, bis sie begann, nach ihrem Vater zu suchen. Sie sagt: „In der DDR war es ja verboten, nach der Vergangenheit zu fragen. Auch haben die Russen die Schicksale der deutschen Soldaten unter den Tisch gekehrt.“ Tatsächlich waren Organisationen wie der Volksbund in der DDR verboten.

|

|

1994 stellte sie eine Anfrage an das Deutsche Rote Kreuz, Suchdienst München. Und erhielt die erste Antwort auf die Frage: Wo ist mein Vater? In dem Gutachten steht: „Das Ergebnis aller Nachforschungen führte zu dem Schluss, dass Karl Terraschke mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen dem 22. August und den ersten Septembertagen 1944 während des Rückzuges in Rumänien gefallen ist.“

Später schrieb sie dem Volksbund, ihr Sohn Thomas wendete sich an die Deutsche Dienststelle in Berlin. Die Gutachten sind in Plastikfolien in der Ringmappe verstaut. Dort steht: Die 258. Infanterie-Division, der Karl Terraschke angehörte, geriet im August 1944 in den großen Kessel zwischen Iași und Chișinău.

Thomas Merten weiß, seine Mutter würde gern an den Ort fahren, an dem ihr Vater zuletzt war. Er weiß, sie wünscht sich einen Ort, an dem sie ihrem Vater nahe sein kann. Und er weiß, dass sie sich eine Reise ins Ausland nicht zutraut. In dieses fremde Land, wo sie niemanden kennt, wo sie sich nicht verständigen kann. An Weihnachten 2017 sagt er: „Gut, dann machen wir das zusammen.“ Seine Frau Janine bucht Flüge, eine Unterkunft.

Am 25. März 2018 um Mitternacht kommen Helga-Christiane, Ulrich, Thomas, Janine und Tochter Anne-Marie Merten in Chișinău an.

Sie geht zum Hochkreuz. Sie zittert, sie weint.

Auf dem deutschen Soldatenfriedhof liegen zwanzig Zentimeter Neuschnee. Es ist matschig und kalt. Merten geht an den Grabstelen entlang, liest die Namen darauf. Sie geht zum Hochkreuz und schreibt den Eintrag in das Gästebuch. Sie zittert, sie weint.

Zwei Monate später in der Wohnung in Rathenow sagt sie: „Der Friedhof strahlte eine solche Ruhe aus. Es war so friedlich.“ Dann steht sie plötzlich vom Sofa auf und geht in die Küche, um Kaffee zu machen.

Ihr Mann Ulrich erzählt: „Nahe dem Hochkreuz hat sie ein Tütchen mit Erde aus Stolp verstreut.“ |

|

HINTER DER RECHERCHE

Eigentlich sollte es in dieser Reportage um einen Totengräber gehen. Ich wollte beschreiben, wie er nach Gefallenen gräbt, wie er sie umbettet. Dass hier nun eine andere Geschichte steht, hat einen einfachen Grund: Die Umbettungsarbeiten beginnen in diesem Jahr erst, als ich wieder zurück in Deutschland bin. Es war Reporterglück, dass am Friedhof von Chișinău ein Zettel klebte mit einer bewegenden Botschaft einer Tochter, die ihren Vater sucht. Diese Botschaft war der Ausgangspunkt für die Frage, die mich von Moldau bis nach Brandenburg führte: Wer ist der gesuchte Mann und wo ist er? |

Wie ich mir eine neue Familie suchte

Auf dem Land steht die Zeit still. Unsere Autorin hat sich in ein Dorf verguckt, in dem der Wein zwar sauer, aber die Menschen liebenswert sind.

Ein Zug fährt ins Nirgendwo

Wer mit Zug durch die Republik Moldau fährt, braucht starke Nerven: Im Abteil gackern die Hühner und draußen zieht das Leben vorbei.