Ein Zug fährt ins Nirgendwo

VON SARAH BIOLY

|

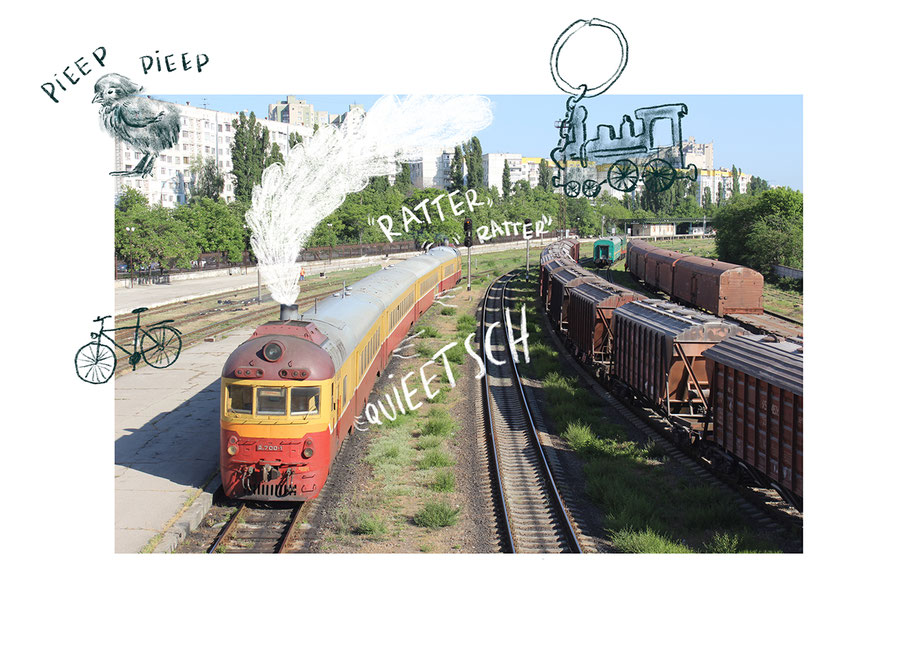

Chișinău, 8:39 Uhr. Der Dieselmotor brummt, der Bummelzug vibriert. Mit jedem Atemzug steigen Rauchschwaden aus dem Schornstein des A780 auf, von dem rote Farbe wie alte Hautschuppen blättert. Einst Pionier der moldauischen Eisenbahn. Jetzt sehen die vorderen, armdicken Rohre aus wie ein Atmungsgerät, das ihn am Leben hält. Eine Antiquität auf Rädern, die Zugfans anlockt.

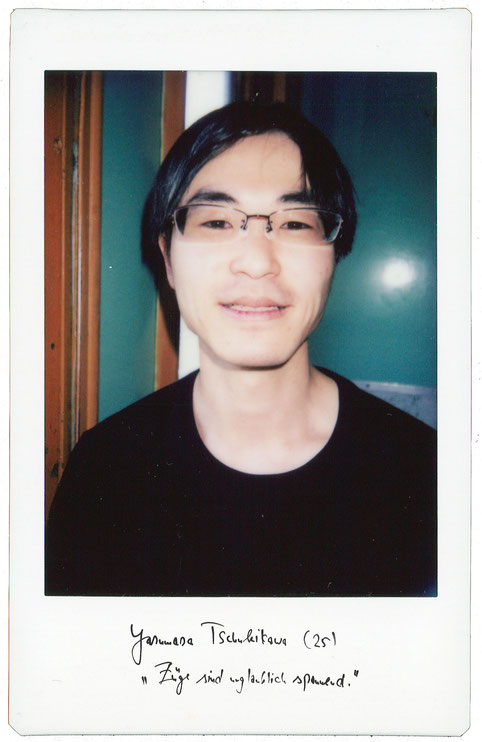

Zugfans wie Yasumasa Tsuchikawa. Der Japaner sitzt auf einem Fensterplatz, die Hände im Schoß. Schmale Lippen, glatte Haut, ovales Gesicht. Er knetet seine Finger, während er sich umschaut. Holzbänke, Laminatboden, türkisfarbene Wände. Neben einem Fenster steht mit roten, abbröckelnden Lack geschrieben: „при пожаре разбить окно“ – „Im Brandfall ein Fenster aufbrechen“. Eine Frau kommt herein, Gezwitscher von Küken dringt ins Abteil und mischt sich ins grelle Lachen einer Mädchengruppe. Die Frau setzt sich gegenüber von Tsuchikawa, überlegt es sich anders und wechselt die Sitzreihe. Touristen in der Republik Moldau sind selten, Touristen aus Asien noch seltener. |

|

Seit einem Monat arbeitet Tsuchikawa in der japanischen Botschaft. Er fühlt sich als Fremder und möchte das Land kennen lernen – deshalb fährt er zu einem Weinfestival. Sein Freund mit dem Auto, er mit dem Zug, beide von Chișinău nach Ungheni, die Endstation des Bummelzuges. Zwei Euro kostet die Fahrt umgerechnet für 107 Kilometer, drei Stunden ist er unterwegs. „Wenn ich mit Zügen reise, sehe ich mehr vom Land“, sagt er. An seinem Rucksack baumeln Schlüsselanhänger – alles Lokomotiven.

Pünktlich rollt der Zug los. Tsuchikawa filmt aus dem Fenster. Die Bahnhofshalle von Chișinău. Marmor, Blumen, Plakate in Bilderrahmen. Der Zug fährt unter einer Brücke durch – das Geländer tapeziert mit Kleidern, T-Shirts, Hosen. Auf dem Secondhand-Markt verkaufen die Menschen alte Kleidung, Schmuck und Elektrogeräte, um ihr Gehalt aufzubessern.

Wer die Republik Moldau kennen lernen will, wer wissen will, was die Menschen bewegt, muss mit dem Zug fahren. Es gibt nur eine Bahnlinie, die von der Ukraine nach Rumänien, von Rosdilna nach Iaşi führt. Sie verbindet seit 147 Jahren die Hauptstadt Chișinău mit den Dörfern, das moderne Leben in der Stadt mit dem harten Leben der Bauern. Auf dieser Linie fahren drei Züge. Der A780, ein Bummelzug, der in jedem Kaff hält. Der DM1, ein moderner Zug, der die Passagiere in drei Klassen unterteilt. In beiden transportieren Kleinbauern Küken und Gänslein. Und der 3T310M, ein Nachtzug, der die Arbeiter in 29 Stunden von Moldau nach Moskau bringt.

|

|

Mit ihnen fährt Bobrov Veaceslav – Schaffner, Universalversorger, Anlaufstelle bei Problemen. Behutsam gießt er heißes Wasser in Pappbecher. Er steht hinter der Servicetheke, neben ihm Teepackungen und kleine Löffel. Früher war er Kanulehrer. Die körperliche Arbeit machte aus dem Jungen eine Bulldogge. Eine Bulldogge in einem weißen Hemd, das sich über seinen Bauch spannt und aus dessen Ausschnitt sich Haare kräuseln.

Seit zwölf Jahren ist er für die Fahrgäste eine Ein-Mann-Show. Kaffee kochen, Böden wischen, Tickets kontrollieren. Mit kräftigen Bewegungen, als würde er rudern, wischt er mit einem Mopp den Dreck auf. „Als ich Student war, liebte ich Züge“, sagt er. „Ich habe viele Menschen kennengelernt. Mit manchen bin ich befreundet.“ Umgerechnet 150 Euro verdient Veaceslav monatlich. Davon muss er Kaffee, Tee und Klopapier kaufen, damit die Fahrgäste sich wohl fühlen. Vor kurzem hat er Rente beantragt, er ist 63 Jahre alt.

Der Zug passiert Bucovăț. Neben den Schienen Häuser mit Wellblechdächern und bröckeligem Putz. Efeu und Schlingpflanzen erobern ihr Terrain zurück. An den Rändern der Kleinstadt liegt Bauschutt. Ein Flugzeug ohne Flügel steht auf einer Wiese, in der vereinzelt Kühe und Pferde grasen. Schwarze und braune Flecken in einer grünen Landschaft, durch die sich der Zug schlängelt.

|

|

In einem Abteil unterhält sich eine Frauengruppe. Eine Stimme sticht hervor. Schrill streitet sie ab, dass sie zu laut sei. Sie gehört Liuba Florica. Mit einem Cap und den wasserstoffblonden Haaren wirkt sie wie Lady Gaga in der Eisenbahn. Zusammen mit ihrer Freundin macht sie ein Selfie. Setzt sich in Szene, neigt den Kopf leicht schief und schaut in die Kamera.

Sie redet, wie ein Wasserfall. Über ihren Mann: „Ich habe zwei Mal Schluss gemacht, aber er hat alles getan, um mich wiederzubekommen. Er wollte mich.“ Über ihr Aussehen: „Mein Mann ist umwerfend und ich bin heiß.“ Über ihr Leben: „Meine älteste Tochter ist acht. Ich blieb drei Jahre zu Hause, als sie geboren wurde, jetzt arbeite ich wieder in der Werbeindustrie.“ Über Moldau: „Wer sich nicht zu fein ist für bestimmte Arbeiten, der findet immer was.“ Ihre Freundin greift nach ihrem Arm. „Florica arbeitet hart“, sagt sie und meint damit, dass die 34-Jährige es schafft Beruf, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bekommen. Florica lacht auf und erzählt nebenbei, als würde sie über das Wetter reden: „Ich bin zu jung um Mutter zu sein.“

Ein LKW überholt den Zug, während braune Felder vorbeihuschen. Bauern säen Samen. Ein Hirte treibt seine Herde zur Weide, darauf bedacht, dass kein Schaf in die Nähe der Gleise läuft. Keine fünf Schritte vom Zug entfernt, zieht eine Frau einen Eimer Wasser aus dem Brunnen. Zwei Kinder stehen daneben.

|

|

Zwitschern. Es riecht nach Stall. Ganz hinten im Zug, am Ende der dritten Klasse, hocken vier Frauen im Wartebereich vor den Toiletten. Gegenüber ein Stapel Pappkartons. In jedem dreißig Küken. Tatiana Bǫt war auf dem Markt in Chișinău, jetzt fährt sie zurück in ihr Heimatdorf „Ungheni“. Bǫts Gesicht ist voller Falten, Enkel hat sie bereits, dabei ist sie erst 54. Auf dem Land altern die Menschen schneller als in der Stadt.

„Als ich jung war, war mein Leben besser“, sagt sie. Nach der Schule arbeitete sie in einer Konservenfabrik, als Moldau unabhängig wurde, verlor sie ihre Stelle. Das Gehalt ihres Mannes reicht nicht zum Leben. Sie müssen sich selbst versorgen, wie fast alle in den Dörfern. Bǫt ist Hausfrau und kümmert sich um Gemüse, Hühner und Kühe. In Bǫts Nagelbetten klebt Erde. Dreck, den sie nicht abwaschen kann, weil er zu tief sitzt. Die Arbeit ist anstrengend, wenn die Sonne die Erde versengt. In den vergangen fünfzehn Jahren gab es durch den Klimawandel zwei schwere Dürren. Bǫt aber beschwert sich nicht über ihr Leben. Sie sagt: „Für mich ist es okay.“

In Ungheni steigt sie aus, in jeder Hand einen verschnürten Karton, den sie an den Bändeln trägt. Sie läuft über die Schienen, auf denen Arbeiter Gras und Unkraut ausrupfen. Vorbei an der Bahnhalle, die wie ein verlassenes Schwimmbad aussieht. Daneben eine Kinderschaukel – ein Stück Holz, das mit einem Drahtseil an einen Ast gebunden wurde.

Der Zug erreicht die rumänische Grenze. Schaffner Veaceslav hockt in einem Abteil, Brille auf der Nasenspitze. Für die Polizisten muss er alle Namen und Ticketnummern der Passagiere in eine Liste eintragen. Er malt den letzten Buchstaben, bemüht, die Schrift nicht durch das Schaukeln des Zuges zu verwackeln.

Als er fertig ist, überreicht er den Grenzpolizisten die Listen. Sie gleichen die Pässe mit den Papieren ab, gefolgt von Zollbeamten, die nach Gegenständen im Wert von über 52 Euro suchen. Ein Fahrrad, das Veaceslav für einen Freund über die Grenze mitnehmen will, scheint mehr wert zu sein. Während sie über den Preis diskutieren, wird der Zug unbemerkt eineinhalb Meter in die Luft gehoben. In der ehemaligen Sowjetunion fuhren die Züge auf einer Breitspur. Das Drehgestell und die Kupplung müssen ausgetauscht werden, damit der Zug auf der schmaleren Spur weiterfahren kann.

Veaceslav läuft hektisch den Gang entlang, die Augenbrauen zusammengezogen. Die Beamten wollen die Rechnung für das Fahrrad sehen, Veaceslav hat sie nicht. Das Fahrrad gehört einem Medizinstudenten, der gerade sein Studium abgeschlossen hat. Veaceslav sagt: „Ich vertraue ihm. Studenten haben kein Geld.“ Die Zollbeamten sagen: „Das Fahrrad sieht zu neu aus für 52 Euro.“ Sie fordern 300 Euro. Geld, das der Schaffner nicht hat. Er hält sich zurück, um nicht laut zu werden. Am Ende bleibt das Fahrrad an der Grenze.

Pfeifen. Rattern. Eisen, das auf Eisen reibt. 272 Tonnen, die sich in Bewegung setzen. Der ehemalige Sowjetzug hört sich an wie ein Dutzend Waschmaschinen im Schleudergang. Der Triebwagen ist verbeult, die gelb-roten Streifen wirken wie die trotzige Kriegsbemalung eines Greises, der gegen das Altern kämpft. |

|

Im Zug haben die Fahrgäste Pritschen mit Decken und Kissen hergerichtet. Die Kabinen sind zum Gang hin offen. Eine stämmige Frau mit kurzen Haaren schiebt den durscheinenden weißen Vorhang zur Seite, auf dem in blauen Buchstaben „Chisinau to Moskau“ steht. Людмила Бойко – Lyudmila Boyko arbeitet seit dreißig Jahren in Russland, in Moldau hat sie ihre Schwester besucht. Heute Morgen hat sie sich verabschiedet, so wie die anderen Passagiere von ihren Familien. Eine Frau neben ihr knetet noch das Taschentuch, mit dem sie sich die Augenwinkel trocknete. Ein Drittel der Moldauer arbeitet im Ausland. In Ungheni biegt der Nachtzug Richtung Norden ab – Russland. Als er eine Kirche passiert, hebt Boyko reflexartig die Hand, bekreuzigt sich und murmelt. „Gott beschützt mich, Gott rettet mich“. Immer wieder formt sie das Kreuz – wie bei jeder Kirche, wie vor jeder Reise.

Durch Gott hat sie ihre Angst verloren alleine zu fahren, sagt sie. Als sie das erste Mal nach Russland kam auf der Suche nach Arbeit, fürchtete sie sich. „Damals war ich 24. Ich wusste nicht, was mich erwartet“, erzählt sie, während sie nach ihrer Kette mit dem Kreuzanhänger tastet. Durch Zufall fand sie in ihrer Handtasche eine kleine Notiz. Darauf ein Name und eine Adresse. Beides stammte von einer Frau, der sie einen Monat zuvor aus Nächstenliebe ein Ticket nach Moskau kaufte. Käme sie nach Russland, würde sie ihr das Geld wiedergeben, sagte die Frau damals. Boyko vergas Frau und Zettel – bis sie in Moskau ihre Handtasche durchwühlte. So fand sie Arbeit als Köchin, eine Wohnung und Freunde. Gott sei Dank.

Dörfer ziehen vorbei, vor ihnen thronen mannshohe Kreuze. Wie Mahnmale erinnern sie daran, dass Jesus seine Last über den Tod hinaus trug. Über 95 Prozent der Moldauer sind orthodox. Zentrum der Dörfer sind Kirchen – kleine Paläste mit vergoldeten Zwiebeldächern, die wie das Versprechen auf ein besseres Leben im Jenseits inmitten verfallener Häuser stehen.

Schaffner Veaceslav lässt sich in seinen Sitz fallen. Es kurz vor 21:00 Uhr. Er ist auf dem Rückweg nach Chisinau, zurück in seine Wohnung. Mehrere Sekunden lang starrt er seine Tasche an, aus der Tickets quellen. Sekunden, in denen ihm die Erschöpfung von Jahrzehnten anzusehen ist. Er erzählt Zuggeschichten. Einmal schaffte der Zug es nur Millimeter vor einer schwangeren Frau zu halten, die auf den Gleisen lief. Einmal sagte eine alte Frau ihm, dass sie sich schlecht fühle. Kurz darauf war sie tot. Ein anderes Mal hyperventilierte eine Frau, die Asthma hatte. Veaceslav bemerkte ihre Schnappatmung, stoppte den Zug und brachte sie nach draußen, damit sie wieder frei atmen konnte. Er rettete ihr das Leben.

In der Ferne wird die Silhouette einer Stadt sichtbar – Chisinau. Veaceslav beginnt seine Taschen zu packen. Den Wasserkocher steckt er in eine Plastiktüte. Dazu wirft er Tee, Instantkaffee und Pappbecher. Er holt das rosa Klopapier aus der Toilette. Die Rolle ist halbvoll, ein wenig zerknautscht und am Anfang mit Klebeband fixiert. Fein säuberlich reiht er die Taschen auf den Sitzen auf. Es sind fünf.

Als die Hügel zu Häusern werden, ist es dunkel. Der Zug rollt in den Bahnhof. Fast gleichmäßig, fast ohne Schwanken, fast leise. Veaceslav steigt aus. Zwei Umhängetaschen, die Tüte rechts, Besen und Wischmopp links in der Hand. Sachen, die er morgen wieder mitbringt. Pünktlich um 8:39 Uhr. |

|

HINTER DER RECHERCHE

Was macht die Republik Moldau aus? Was sind das für Menschen, die in diesem Land leben? Und wie finde ich das heraus? Meine Antwort auf alle drei Fragen: Ich fahre Zug. Einmal quer durchs Land, während ich Geschichten sammle. Insgesamt vier Mal bin ich von Chisinau nach Ungheni gefahren und habe mich mit Fahrgästen und Zugarbeitern unterhalten. Was ich dabei gelernt habe? Das Leben der Menschen in Moldau ist einfach, aber sie beschweren sich nicht. Sie nehmen es, wie es kommt. Arbeitslosigkeit, Korruption – Resignation. |

Was Moldau über Wasser hält

Moldau hat mehr Rebfläche als Deutschland. Die Weine sind preisgekrönt, aber niemand kennt sie. Besuch bei Winzern und Enthusiasten, die das ändern

wollen.

Eine Frau hat ihren Vater nie kennengelernt. Jetzt sucht sie seine Leiche

Im Zweiten Weltkrieg starben mehr deutsche Soldaten am Dnjestr als in Stalingrad. Eine Frau aus dem brandenburgischen Rathenow sucht bis heute nach ihrem Vater.